TCFDフレームワークに基づく情報開示

≪気候変動リスクに対する考え方≫

大紀アルミグループでは、気候変動への対応を経営のマテリアリティと位置づけ、リサイクルを通じて、地球環境保全と省資源・省エネルギーへ貢献するという環境方針に基づき、気候変動リスクおよび脱炭素社会への移行に取り組んでいます。

2022年1月に、「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」※1提言への賛同を表明しました。

※1 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD):Task Force on Climate-related Financial Disclosures。2015年に主要国の中央銀行や金融規制当局が参加する金融安定理事会(FSB)によって設置されたタスクフォース。金融市場の不安定化リスクを低減するため、企業に対し、気候変動がもたらすリスクと機会の財務的影響を把握し、具体的な対応や戦略等を情報開示することを提言。

1.ガバナンス

気候変動リスクを管理する組織として、代表取締役社長を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置し、その下にTCFD分科会を設け、リスク・機会の抽出、シナリオ分析や財務的影響および対応策を議論する体制を整備しました。TCFD分科会で議論した内容は定期的(原則年1回以上)に取締役会に上程・報告され、取締役会は必要に応じて対策を決議し、監督・指示を行っています。

<気候変動リスクへの対応に係るガバナンス・リスク管理体制>

2.戦略 <シナリオ分析>

中長期的なリスクの一つとして「気候変動」をとらえ、関連リスク及び機会を踏まえた戦略と組織のレジリエンスについて検討するため、IEA※2やIPCC※3による気候変動シナリオ(2℃未満シナリオおよび4℃シナリオ)を参照し、2050年までの長期的な当社グループへの影響を考察し、当社の製品事業を対象にシナリオ分析を実施しました。

※2 IEA:国際エネルギー機関

※3 IPCC:国連気候変動に関する政府間パネル

| シナリオ | 概 要 |

|---|---|

| 2℃未満シナリオ | 今世紀末までの気温上昇を2℃未満に抑えるため、脱炭素社会に向けた大胆な政策や技術革新が進むシナリオ |

| 4℃シナリオ | 今世紀末までの気温上昇が4℃程度となり、気象災害等が激甚化し、物理的影響が生じるシナリオ |

2.戦略 <リスクと機会が及ぼす影響>

2℃未満シナリオ、4℃シナリオにおいて、事業への影響が大きいと想定されるリスクと機会を特定しました。

| シナリオ | 要因 | リスク/機会 インパクト評価 |

当社事業への影響 | |

|---|---|---|---|---|

| 2℃ 未満 (移行) |

政策 ・ 法規制 |

カーボンプライシングの導入による操業コスト増加 | リスク ↓↓↓ |

・炭素税・排出量取引の導入、または炭素価格が上昇した場合、自社製品の製造にかかるScope1・2の排出量に応じて炭素税等の支払コストが増加し、収益を圧迫するリスクがある ・脱炭素目標の達成に向け、省エネ設備への投資コストが増加する |

| 再エネ使用推進によるエネルギー調達コスト増加 | リスク ↓↓ |

・脱炭素目標の達成に向け、再エネ調達コストが増加する ・脱炭素目標の達成に向け、燃料転換関連コストが増加する |

||

| 市場 | スクラップ原料の需要増加 | リスク ↓↓↓ |

・リサイクル率の向上や水平リサイクル推進により、国内外でスクラップ原料の需要が旺盛となり、スクラップ調達価格が上昇する | |

| 高品位スクラップ原料の需要増加 | リスク ↓↓ |

・スクラップ原料の格上げ工程(不純物除去・無害化)のためのコストが増加する ・選別技術強化のため、新規設備への投資コストが増加する |

||

| 市場製品 ・ サービス |

二次合金地金(リサイクル合金)の用途拡大につながる技術革新 | 機会 ↑↑ |

・リサイクル率向上や水平リサイクル推進により、二次合金地金(リサイクル合金)の利用対象が広がり、需要が増加し、売上が拡大する | |

| EV市場の拡大 | 機会 ↑↑↑ |

・車体軽量化のため、重量の7割を占める鋼材に替わって、アルミニウムの適用部位が増え、かつ、環境配慮の点から、二次合金地金(リサイクル合金)需要が増加し、車体用合金の売上が拡大する | ||

| リスク ↓↓ |

・EV市場の拡大により、内燃機関用アルミニウム二次合金の需要が減少し、売上が減少する | |||

| 4°C(物理) | 急性 | 異常気象の激甚化による大規模自然災害頻発 | リスク ↓↓ |

・異常気象による自然災害(台風、豪雨、落雷等)による建物被害、及び洪水による浸水等、生産拠点の操業停止、物流機能不全による調達遅延が発生し、損害が発生する。また、設備被害修繕費や損害保険料の負担が増加する |

| 平均気温の上昇 | リスク ↓ |

・高温化による生産拠点の労働環境が悪化し、作業者の生産効率が下がり、収益性が低下する。また、空調コストが増加する | ||

2.戦略 <リスクと機会への対応策>

シナリオ分析を通じて特定されたリスクと機会への対応策を、今後、当社グループが注力すべきマテリアリティととらえ、中期経営計画を通じて取り組みを進めていきます。

| シナリオ | 要因 | 当社の対応策 | |

|---|---|---|---|

| 2℃ 未満 (移行) |

政策 ・ 法規制 |

カーボンプライシングの導入による操業コスト増加 | ・省エネの取り組みを継続し、生産や流通過程における二酸化炭素排出量を削減する |

| 再エネ使用推進によるエネルギー調達コスト増加 | ・生産過程での更なる再エネ移行を推進する 太陽光発電の設置を通じての外部調達コストの抑制 費用対効果の高い再生ECOプランの購入 ・新規調達先の開拓など安定した再エネ調達体制を構築する |

||

| 市場 | スクラップ原料の需要増加 | ・原料サプライチェーン構築によりスクラップ集荷体制を強化する ・顧客の工場発生のスクラップ集荷を強化する ・地域に根差した集荷による、「回収」から「製品まで」のリサイクルループを確立する |

|

| 高品位スクラップ原料の需要増加 | ・取扱量を増加させ、格上げ工程での原単位コストを削減する ・リサイクル率向上を目指す顧客と連携し、クローズドループリサイクルの推進、普及に努め、資源効率の良い素材としてアルミニウムのリサイクル特性の認知を高める |

||

| 市場製品 ・ サービス |

二次合金地金(リサイクル合金)の用途拡大につながる技術革新 | ・「新塊」→「リサイクル原料」を用いたリサイクル合金開発を強化する ・開発した二次合金について顧客のご要望に応じて調整し製品化する ・国内外の自動車メーカー・バッテリーメーカーへのアプローチとコネクション造りを行う |

|

| EV市場の拡大 | ・EV分野向けに顧客と提携し、車体用アルミニウム二次合金の研究・技術開発を行う ・国内外の自動車メーカー・バッテリーメーカーへのアプローチとコネクション造りを行う |

||

| ・従来のガソリン車用部品に加えて、新たにEV用部品に対応するアルミニウム二次合金地金を開発・販売する | |||

| 4°C(物理) | 急性 | 異常気象の激甚化による大規模自然災害頻発 | ・被災状況を想定した復旧計画の具体的な策定と継続的な見直し・実践を徹底する ・BCPを強化し、他拠点での代替生産の体制を整備する |

| 平均気温の上昇 | ・暑熱環境下での作業者の身体的負担を減らすため、生産システムの自動化を推進する | ||

3.リスク管理

大紀アルミグループでは、気候関連のリスク及び機会について、サステナビリティ委員会に設置されたTCFD分科会がシナリオ分析を実施しています。また、同分科会において、気候関連リスクに関する分析、対策の立案と推進を行い、その進捗管理を行うプロセスを構築しています。

気候変動リスクを管理するTCFD分科会と、全社的なリスクを統括・管理するリスク管理室は互いに連携し、一元的なリスク管理を行っています。

4.指標と目標

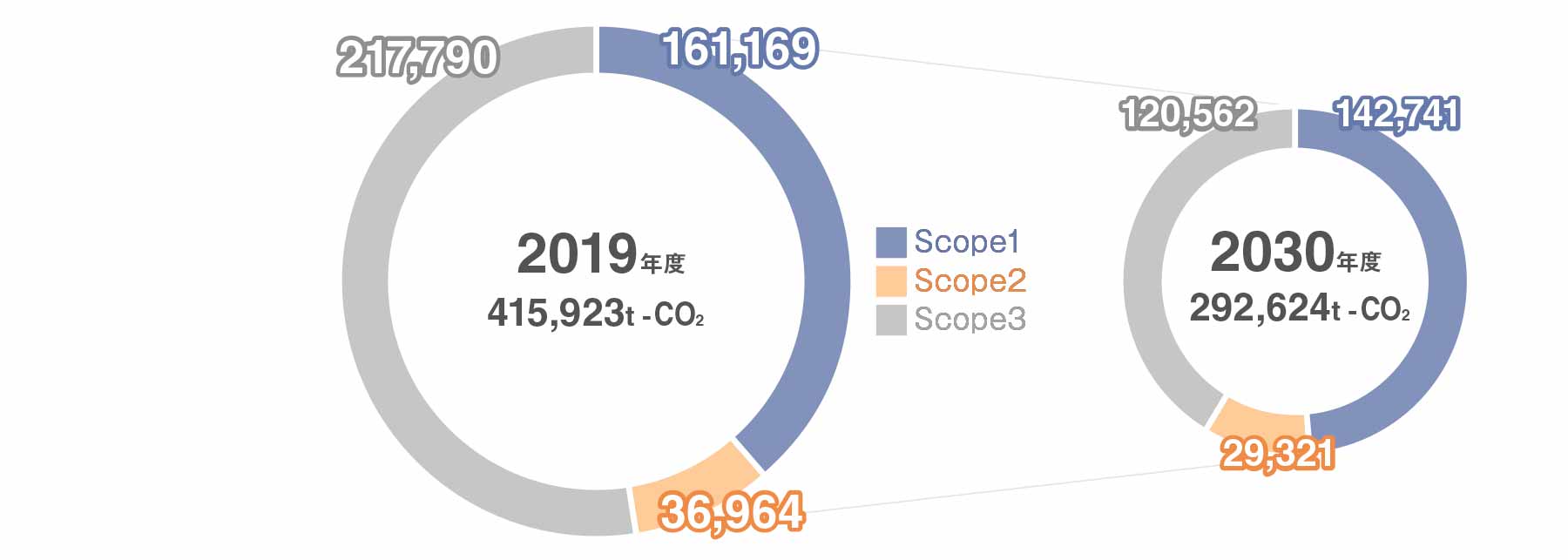

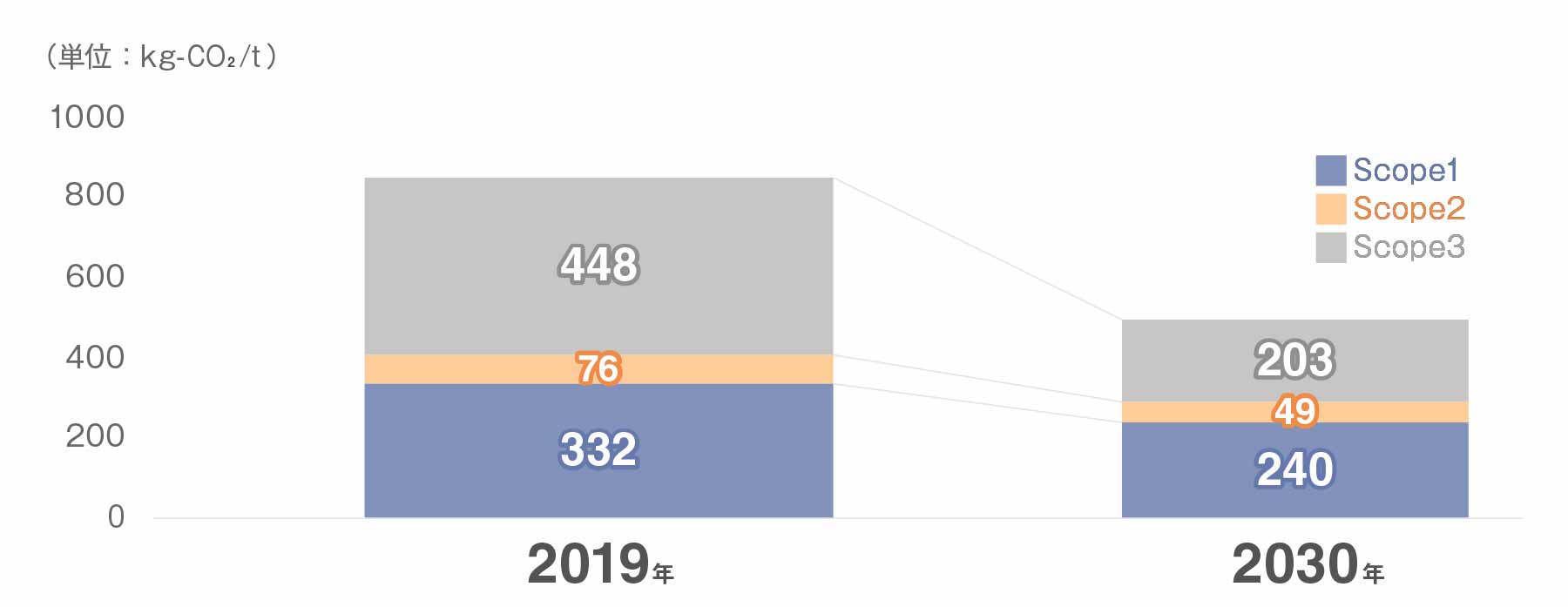

大紀アルミグループでは、中期経営計画において、CO2排出量削減を指標とし、2030年度のCO2排出量を2019年度比30%削減※とする目標を掲げています。

※対象範囲:大紀アルミグループの合金生産拠点におけるScope1・2及び3(カテゴリー1・4の主要部分)

2030年トータルCO2排出量削減 2019年度比▲30%

| 目標 30%削減 |

|---|

<CO2排出量> |

<CO2排出原単位> |